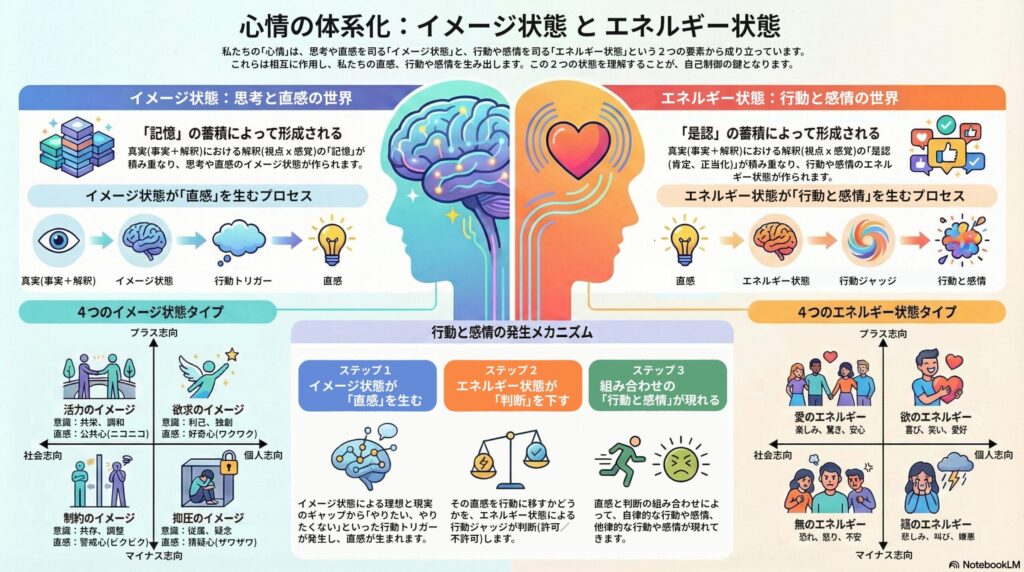

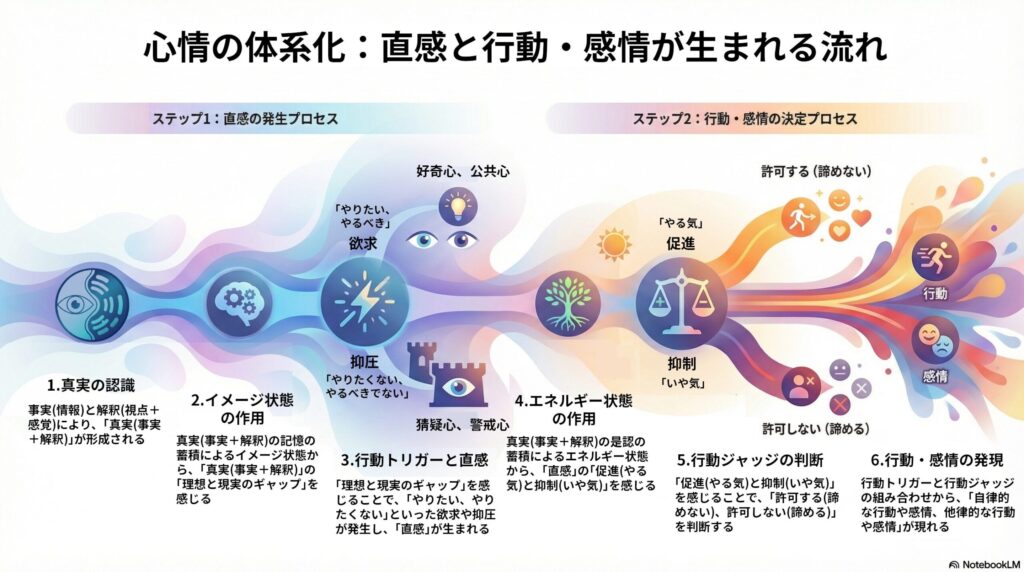

この体系化は、「心情(イメージ状態、エネルギー状態)」の「過程(プロセス)」の定義です

1)「心情」の過程

心情の状態(イメージ状態、エネルギー状態)は、次の「過程1~3」により変化する

<過程1(イメージ状態)>

現実(外的由来)の情報が心情の「イメージ状態(意識、思考)とエネルギー状態(環境、体調)」に反応する

ことで、真実(事実[情報:知識、経験]+解釈[視点:感性、理性]x[感覚:自律、他律])を記憶する

また、想像(内的由来)の情報が心情の「イメージ状態(意識、思考)、エネルギー状態(環境、体調)」に反

応することで、真実(事実[情報:想像]+解釈[視点:感性、理性]x[感覚:自律、他律])を記憶する

「イメージ状態」は、この記憶が脳内の記憶領域に蓄積することで変化していく

※記憶領域(感性は大脳辺縁系、理性は大脳新皮質、自律は右脳、他律は左脳)

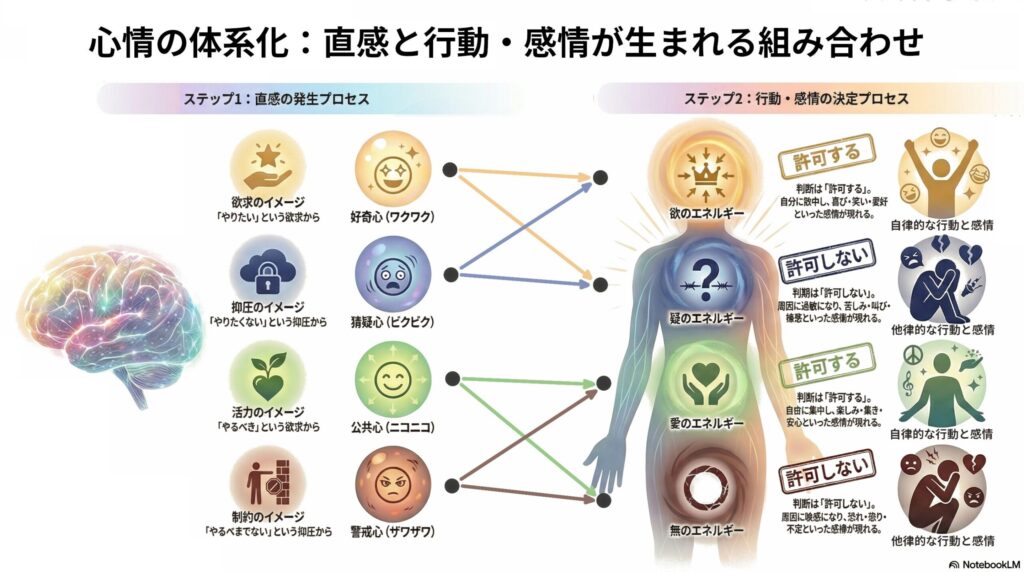

「個人志向(感性)ⅹプラス志向(自律)」の場合

真実(事実[現実の情報、想像の情報]+解釈[感性:曖昧なイメージ視点、自律:自分が制御する感覚])

を記憶する

「イメージ状態」は、この記憶が蓄積することで変化し、「欲求のイメージ(衝動、意欲、貪欲)」の状態が

強くなり、「利己、独善、独創」の意識や「好奇心、ワクワク」の直感が現れやすくなる

「個人志向(感性)ⅹマイナス志向(他律)」の場合

真実(事実[現実の情報、想像の情報]+解釈[感性:曖昧なイメージ視点、他律:自分以外が制御する感

覚状態])を記憶する

「イメージ状態」は、この記憶が蓄積することで変化し、「抑圧のイメージ(不満、執念、執着)」の状態が

強くなり、「従属、偏見、疑念」の意識や「猜疑心、ビクビク」の直感が現れやすくなる

「社会志向(理性)ⅹプラス志向(自律)」の場合

真実(事実[現実の情報、想像の情報]+解釈[理性:明瞭なシステム視点、自律:自分が制御する感覚])

を記憶する

「イメージ状態」は、この記憶が蓄積することで変化し、「活力のイメージ(英気、勇気、根気)」の状態が

強くなり、「共栄、公平、調和」の意識や「公共心、ニコニコ」の直感が現れやすくなる

「社会志向(理性)ⅹマイナス志向(他律)」の場合

真実(事実[現実の情報、想像の情報]+解釈[理性:明瞭なシステム視点、他律:自分以外が制御する感

覚])を記憶する

「イメージ状態」は、この記憶が蓄積することで変化し、「制約のイメージ(約束、順守、責任)」の状態が

強くなり、「共存、平等、調整」の意識や「警戒心、ザワザワ」の直感が現れやすくなる

「イメージ状態」の分類

・欲求のイメージ : 真実(事実[情報]+解釈[感性、自律])の記憶

・抑圧のイメージ : 真実(事実[情報]+解釈[感性、他律])の記憶

・活力のイメージ : 真実(事実[情報]+解釈[理性、自律])の記憶

・制約のイメージ : 真実(事実[情報]+解釈[理性、他律])の記憶

「解釈(視点、感覚)」の違い

・好奇心:感性(曖昧なイメージ視点)、自律(自分が制御する感覚)

・猜疑心:感性(曖昧なイメージ視点)、他律(自分以外が制御する感覚)

・公共心:理性(明瞭なシステム視点)、自律(自分が制御する感覚)

・警戒心:理性(明瞭なシステム視点)、他律(自分以外が制御する感覚)

「イメージ状態、意識、直感」の関係

・欲求のイメージ:意識(利己、独善、独創)、直感(好奇心、ワクワク)

・抑圧のイメージ:意識(従属、偏見、疑念)、直感(猜疑心、ビクビク)

・活力のイメージ:意識(共栄、公平、調和)、直感(公共心、ニコニコ)

・制約のイメージ:意識(共存、平等、調整)、直感(警戒心、ザワザワ)

「イメージ状態」は、自分の「意識、思考、環境、体調」を含めた真実(事実[現実の情報、想像の情報]+

解釈[感性、理性]x[自律、他律])」を記憶し、その蓄積で状態が変化する

そのため、「イメージ状態」を制御するには、自分の「意識、思考、環境、体調」の影響、解釈[感性、理

性]x[自律、他律]の仕組み、不要な記憶を蓄積しない対処などを理解し、日常的な生活から変化させ

ていく積み重ねが大事になる

例えば、「目標達成できる意識や思考、自律行動できる環境や体調、不要な思考を繰返さない」など

<過程2(エネルギー状態)>

現実(外的由来)の情報が心情の「イメージ状態(意識、思考)、エネルギー状態(環境、体調)」に反応する

ことで、真実(事実[情報:知識、経験]+解釈[視点:感性、理性]x[感覚:自律、他律])を是認(肯定、

正当化)する

また、想像(内的由来)の情報が心情の「イメージ状態(意識、思考)、エネルギー状態(環境、体調)」に反

応することで、真実(事実[情報:想像]+解釈[視点:感性、理性]x[感覚:自律、他律])を是認(肯定、

正当化)する

「エネルギー状態」は、この是認(肯定、正当化)が脳内の神経伝達物質に影響し変化していく

※神経伝達物質(肯定は自律のドーパミンが多い状態、正当化は他律のドーパミンが少ない状態)

「個人志向(感性)ⅹプラス志向(自律)」の場合

真実(事実[現実の情報、想像の情報]+解釈[感性:曖昧なイメージ視点、自律:自分が制御する感覚])

を是認する

「エネルギー状態」は、この是認が蓄積することで変化し、「欲のエネルギー(自分が熱中する)」の状態が

強くなり、自律的な行動や「喜び、笑い、愛好」の感情が現れやすくなる

「個人志向(感性)ⅹマイナス志向(他律)」の場合

真実(事実[現実の情報、想像の情報]+解釈[感性:曖昧なイメージ視点、他律:自分以外が制御する感

覚])を是認する

「エネルギー状態」は、この是認が蓄積することで変化し、「疑のエネルギー(周囲に過敏になる)」の状態

が強くなり、他律的な行動や「苦しみ、叫び、嫌悪」の感情が現れやすくなる

「社会志向(理性)ⅹプラス志向(自律)」の場合

真実(事実[現実の情報、想像の情報]+解釈[理性:明瞭なシステム視点、自律:自分が制御する感覚])

を是認する

「エネルギー状態」は、この是認が蓄積することで変化し、「愛のエネルギー(自分が集中する)」の状態が

強くなり、自律的な行動や「楽しみ、驚き、安心」の感情が現れやすくなる

「社会志向(理性)ⅹマイナス志向(他律)」の場合

真実(事実[現実の情報、想像の情報]+解釈[理性:明瞭なシステム視点、他律:自分以外が制御する感

覚])を是認する

「エネルギー状態」は、この是認が蓄積することで変化し、「無のエネルギー(周囲に敏感になる)」の状態

が強くなり、他律的な行動や「恐れ、怒り、不安」の感情が現れやすくなる

「エネルギー状態」の分類

・欲のエネルギー : 個人志向ⅹプラス志向の「好奇心の肯定」で、「自分に熱中する」状態

・疑のエネルギー : 個人志向ⅹマイナス志向の「猜疑心の正当化」で、「周囲に過敏になる」状態

・愛のエネルギー : 社会志向ⅹプラス志向の「公共心の肯定」で、「自分に集中する」状態

・無のエネルギー : 社会志向ⅹマイナス志向の「警戒心の正当化」で、「周囲に敏感になる」状態

「解釈(視点、感覚)」の違い

・好奇心:感性(曖昧なイメージ視点)、自律(自分が制御する感覚)

・猜疑心:感性(曖昧なイメージ視点)、他律(自分以外が制御する感覚)

・公共心:理性(明瞭なシステム視点)、自律(自分が制御する感覚)

・警戒心:理性(明瞭なシステム視点)、他律(自分以外が制御する感覚)

「エネルギー状態、感情」の関係

・欲のエネルギー:感情(喜び 、笑い、愛好)

・疑のエネルギー:感情(苦しみ、叫び、嫌悪)

・愛のエネルギー:感情(楽しみ、驚き、安心)

・無のエネルギー:感情(恐れ 、怒り、不安)

「エネルギー状態」は、自分の「意識、思考、環境、体調」を含めた真実(事実[現実の情報、想像の情報]

+解釈[感性、理性]x[自律、他律])」を「是認(肯定、正当化)」し、その蓄積で状態が変化する

そのため、「エネルギー状態」を制御するには、自分の「意識、思考、環境、体調」の影響、解釈[感性、

理性]x[自律、他律]の仕組み、不要な是認を蓄積しない対処などを理解し、日常的な生活から変化さ

せていく積み重ねが大事になる

例えば、「目標達成できる意識や思考、自律行動できる環境や体調、不要な思考を繰返さない」など

<過程3(心情の状態)>

心情の状態を構成する「イメージ状態、エネルギー状態」のバランスで「行動や感情」が生まれる

その流れは、「イメージ状態」から「行動トリガー」が発生し「直感」が生まれ、「エネルギー状態」から「行

動ジャッジ」が判断し「行動や感情」が現れる

この「行動トリガー」は、「欲求のイメージ、活力のイメージ」の場合、「やりたい、やるべき」の欲求から

「好奇心、公共心」の直感が生まれやすく、「抑圧のイメージ、制約のイメージ」の場合、「やりたくない、

やるべきでない」の抑圧から「猜疑心、警戒心」の直感が生まれやすい

この「行動ジャッジ」は、「欲のエネルギー、愛のエネルギー」の場合、「自分が熱中や集中する」状態で自

分の直感を「許可する(諦めない)」判断になりやすく、「疑のエネルギー、無のエネルギー」の場合、「周

囲に過敏や敏感になる」状態で自分の直感を「許可しない(諦める)」判断になりやすい

「欲求のイメージⅹ欲のエネルギー」の場合 ※支離※

「欲求のイメージ」の行動トリガーは、「やりたい」の欲求から「好奇心」の直感が生まれ、「欲のエネルギ

ー」の行動ジャッジは、「自分が熱中する」状態で自分の直感を「許可する(諦めない)」判断になるため、

「好奇心」を肯定した自律的な「行動」と「感情(喜び、笑い、愛好)」が現れやすくなる

「抑圧のイメージⅹ疑のエネルギー」の場合 ※支障※

「抑圧のイメージ」の行動トリガーは、「やりたくない」の抑圧から「猜疑心」の直感が生まれ、「疑のエネ

ルギー」の行動ジャッジは、「周囲に過敏になる」状態で自分の直感を「許可しない(諦める)」の判断にな

るため、「猜疑心」を正当化した他律的な「行動」と「感情(苦しみ、叫び、嫌悪)」が現れやすくなる

「活力のイメージⅹ愛のエネルギー」の場合 ※支援※

「活力のイメージ」の行動トリガーは、「やるべき」の欲求から「公共心」の直感が生まれ、「愛のエネルギ

ー」の行動ジャッジは、「自分が集中する」状態で自分の直感を「許可する(諦めない)」判断になるため、

「公共心」を肯定した自律的な「行動」と「感情(楽しみ、驚き、安心)」が現れやすくなる

「制約のイメージⅹ無のエネルギー」の場合 ※支配※

「制約のイメージ」の行動トリガーは、「やるべきでない」の抑圧から「警戒心」の直感が生まれ、「疑のエ

ネルギー」の行動ジャッジは、「周囲に敏感になる」状態で自分の直感を「許可しない(諦める)」判断にな

るため、「警戒心」を正当化した他律的な「行動」と「感情(恐れ、怒り、不安)」が現れやすくなる

「欲求のイメージⅹ疑のエネルギー」の場合

「欲求のイメージ」の行動トリガーは、「やりたい」の欲求から「好奇心」の直感が生まれ、「疑のエネルギ

ー」の行動ジャッジは、「周囲に過敏になる」状態で自分の直感を「許可しない(諦める)」判断になるため、

「好奇心」を正当化した他律的な「行動」と「感情(苦しみ、叫び、嫌悪)」が現れやすくなる

「抑圧のイメージⅹ欲のエネルギー」の場合

「抑圧のイメージ」の行動トリガーは、「やりたくない」の抑圧から「猜疑心」の直感が生まれ、「欲のエネ

ルギー」の行動ジャッジは、「自分が熱中する」状態で自分の直感を「許可する(諦めない)」判断になるた

め、「猜疑心」を肯定した自律的な「行動」と「感情(喜び、笑い、愛好)」が現れやすくなる

「活力のイメージⅹ無のエネルギー」の場合

「活力のイメージ」の行動トリガーは、「やるべき」の欲求から「公共心」の直感が生まれ、「疑のエネルギ

ー」の行動ジャッジは、「周囲に敏感になる」状態で自分の直感を「許可しない(諦める)」判断になるため、

「公共心」を正当化した他律的な「行動」と「感情(恐れ、怒り、不安)」が現れやすくなる

「制約のイメージⅹ愛のエネルギー」の場合

「制約のイメージ」の行動トリガーは、「やるべきでない」の抑圧から「警戒心」の直感が生まれ、「愛のエ

ネルギー」の行動ジャッジは、「自分が集中する」状態で自分の直感を「許可する(諦めない)」の判断にな

るため、「警戒心」を肯定した自律的な「行動」と「感情(喜び、笑い、愛好)」が現れやすくなる

「心情の状態(イメージ状態)」と「意思、思考」の関係

・欲求のイメージ : 意思(独自思考の独創)、思考(恣意的な達成意欲)

・抑圧のイメージ : 意思(過去思考の疑念)、思考(失意的な現実逃避)

・活力のイメージ : 意思(未来思考の調和)、思考(合意的な目標達成)

・制約のイメージ : 意思(現在思考の調整)、思考(同意的な制約条件)

「エネルギー状態」の分類

・欲のエネルギー : 個人志向ⅹプラス志向の「好奇心の肯定」で、「自分に熱中する」状態

・疑のエネルギー : 個人志向ⅹマイナス志向の「猜疑心の正当化」で、「周囲に過敏になる」状態

・愛のエネルギー : 社会志向ⅹプラス志向の「公共心の肯定」で、「自分に集中する」状態

・無のエネルギー : 社会志向ⅹマイナス志向の「警戒心の正当化」で、「周囲に敏感になる」状態

「エネルギー状態、感情」の関係

・欲のエネルギー :感情(喜び 、笑い、愛好)

・疑のエネルギー :感情(苦しみ、叫び、嫌悪)

・愛のエネルギー :感情(楽しみ、驚き、安心)

・無のエネルギー :感情(恐れ 、怒り、不安)

2)「心情」のバランス状態

心情の「バランス状態」は、図1の「イメージ状態」と「エネルギー状態」を理解し、「分布領域」を

確認することで、相互作用による「行動、感情」が生まれる状態を認識できる

なお、「分布領域」を確認する時、「エネルギー状態」の「社会志向と個人志向」の位置は、「イメー

ジ状態」の位置に合わせること

図1.心情の「イメージ状態とエネルギー状態」

プラス プラス

**** | ++++ **** | ++++

**** | ++++ **** | ++++

**** | ++++ **** | ++++

社会ーーーーーーー+ーーーーーーー個人 社会ーーーーーーー+ーーーーーーー個人

0000 | ---- 0000 | ----

0000 | ---- 0000 | ----

0000 | ---- 0000 | ----

マイナス マイナス

「イメージ状態」 「エネルギー状態」

[+:欲求、-:抑圧、*:活力、0:制約] [+:欲、-:疑、*:愛、0:無]

(縦:プラス志向とマイナス志向、横:社会志向と個人志向)

この図の「分布領域」を意識することで、次の「課題と対策」が検討しやすくなる

個人志向の場合

・個人志向だと、物事を「感性(曖昧なイメージ視点)」で判断する

⇒「感性(曖昧なイメージ視点)」のメリットは、「処理スピードの速さ」にある

その代わり、「理性(明瞭なシステム視点)」の「解析スピードの速さ」はなくなる

例えば、芸術、スポーツなどの「身体」の必要な独自能力には、個人志向の成長は望ましい

しかし、社会生活には、社会志向の成長も必要であり、成長バランスの意識が大切になる

このような仕組みを理解した上で、将来の目標を意識した学習が大事になる

・エネルギー状態が「欲のエネルギー」の場合、「欲求イメージ」による「行動」に熱中しやすく、

上手くいくと感情が強めに現れる

⇒物事が上手くいっている場合、本人は周囲の変化を気にせず行動している可能性がある

特に、「感情(喜び、笑い、愛好)」が強く現れる場合、社会的な問題に気付かない可能性が

高いため、「社会志向(システム視点)で判断できる人」に状況確認の相談をした方が良い

(例えば、物事を「独断先行、好き嫌い」で決定してないかの確認とか…)

また、物事に「熱中」しやすい人は、事前に「相談できる冷静な人を決めておく」と良い

・エネルギー状態が「疑のエネルギー」の場合、「抑圧イメージ」による「行動」に過敏になりやす

く、上手くいかないと感情が強めに現れる

⇒物事が上手くいっていない場合、本人は周囲の変化を気にしすぎ行動している可能性がある

特に、「感情(苦しみ、叫び、嫌悪)」が強く現れる場合、社会的な問題に気付かない可能性

が高いため、「親身に相談を聞いてくれる人」「病院の先生」に症状の相談をした方が良い

(例えば、周囲に過敏になる原因の改善策を調べ、問題解決の方法を教えくれる…)

また、物事に「過敏」になりやすい人は、事前に「無自覚な思考の繰返しを止める方法」を学

んでおくと良い

社会志向の場合

・社会志向だと、物事を「理性(明瞭なシステム視点)」で判断する

⇒「理性(明瞭なシステム視点)」のメリットは、「解析スピードの速さ」にある

その代わり、「感性(曖昧なイメージ視点)」の「処理スピードの速さ」はなくなる

例えば、社会生活の「頭脳」の必要な目標達成や制約条件には、社会志向の成長は望ましい

しかし、体感的な直感や感情の察知や切替には、個人志向の成長も必要であり、成長バラン

スの意識が大切になる

このような仕組みを理解した上で、将来の目標を意識した学習が大事になる

・エネルギー状態が「愛のエネルギー」の場合、「活力イメージ」による「行動」に集中しやすく、

上手くいくと感情が現れる

⇒物事が上手くいっている場合、本人は周囲の意向に気付かず行動している可能性がある

特に、感情(楽しみ、驚き、安心)が強く現れる場合、個人的な問題に気付かない可能性が

高いため、「第三者的な立場に判断できる人」に状況確認の相談をした方が良い

(例えば、物事を「個人状況、個人意見」の配慮不足がないかの確認とか…)

また、物事に「集中」しやすい人は、事前に「第三者チェックの方法」を決めておくと良い

・エネルギー状態が「無のエネルギー」の場合、「制約イメージ」による「行動」に敏感になりやす

く、上手くいかないと感情が現れる

⇒物事が上手いっていない場合、本人は周囲の意向を気にして行動している可能性がある

特に、感情(恐れ、怒り、不安)が強く現れる場合、個人的な問題に気付かない可能性が高

いため、「第三者の立場で親身に相談を聞いてくれる人」に状況確認の相談をした方が良い

(例えば、上司が厳しい、仕事が忙しい、指示通りにできないなどの問題点とか…)

以上より、「心情の状態(イメージ状態、エネルギー状態)」を理解することで、自分の「心情の状態」を確

認し、バランス状態から「行動、感情」の流れを認識できる

例えば、エネルギー状態が「プラス志向」なら「行動」に熱中や集中できるため、周囲への配慮を欠く可能

性あるとか、エネルギー状態が「マイナス志向」なら「行動」に過敏や敏感になるため、周囲への配慮して

自分を犠牲にするとか、その傾向が強くなると「感情」が現れやすくなるなど

このような「心情の状態」を確認できれば、自分の「課題と対策」も検討できるようになる

これからは「無自覚な感覚」を明瞭化することで、これまでの様々な社会問題を解決するため、この体系

化が役立つと考えている