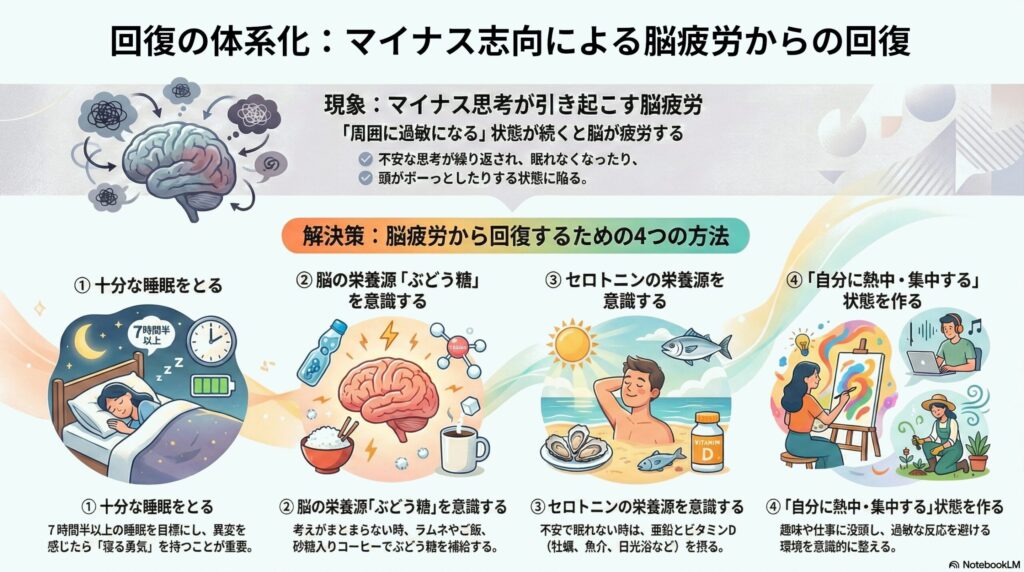

この体系化は、「脳疲労の回復」の「手法(メソッド)」の定義です

1)「マイナス志向のエネルギー状態」における脳疲労の現象

「マイナス志向のエネルギー状態(周囲に過敏や敏感になる)」が継続し、「セロトニン(弛緩)」が不足する

と、不安のイメージが「頭から離れない」状態になり、不安を想像する「思考の繰返し」が発生する

そして、その不安から眠れなくなったり、思考からぶろう糖が浪費し頭がボーっとした状態に陥る

2)「マイナス志向のエネルギー状態」における脳疲労の回復

「回復方法」

①寝不足を解消する

⇒「7時間半以上寝る」を実行する

②脳活動の栄養源を意識する

⇒「ぶろう糖(グルコース)」を確認する

③セロトニンの栄養源を意識する

⇒「亜鉛+ビタミンD」を確認する

④マイナス志向のエネルギー状態を回避する

⇒「自分に熱中や集中する」状態を意識する

<「7時間半以上寝る」を実行する>

脳疲労の改善に、十分な睡眠を取る

そのために、7時間半以上寝る

注意すべき点は、「自分の異変に気づいたら、とにかく寝る勇気を持つこと」を心がけること

例えば、「なんか考えがまとまらない、なんか話に集中できない、なんか気になってやめられない」などの

症状に「気づいた」なら、とにかく「寝る」こと優先する

「あとちょっと」の気持ちを許すと、眠る時間を確保できなくなる

<「ぶろう糖(グルコース)」を確認する>

脳活動の改善に、脳の栄養素不足がないか確認する

注意すべき点は、「精神的に安定した状態ではぶろう糖を浪費しない」と認識すること

「プラス志向のエネルギー状態」だと浪費しないので、これは気になる時の対処方法と考えること

例えば、「なんか考えがまとまらない、なんか頭がボーっとして考えられない」などの症状に「気づいた」なら、

「ぶどう糖ゼリー飲料を食べる 、砂糖入りのコーヒーを飲む、ご飯を食べる」とか

ラムネ (ぶどう糖100%)

砂糖 (ぶどう糖50%)

ご飯 (ぶどう糖30%)

あと、他の理由で不足する原因は、日常の食生活が不規則だと不足状態に陥りやすい

例えば、「前日の夕方食事をしてから、昼を過ぎても食事していない」と同じ症状が現れる

<「亜鉛+ビタミンD」を確認する>

セロトニンの改善に、細胞の栄養素不足がないか確認する

注意すべき点は、「精神的に安定した状態ではセロトニンを浪費しない」と認識すること

「プラス志向のエネルギー状態」だと浪費しないので、これは気になる時の対処方法と考えること

例えば、「なんか気になり眠れない、なんか同じことばかり考えている」などの症状に「気づいた」なら、

「牡蠣を食べる(亜鉛+ビタミンD) or 魚介や卵を食べる(亜鉛)+太陽を浴びる(ビタミンD)」とか

あと、他の理由で不足する原因は、日常の食生活が偏食状態だ不足状態に陥りやすい

例えば、「ジャンクフードのみ」の食生活なら、食生活を見直したほうが良い

<「自分に熱中や集中する」状態を意識する>

「マイナス志向のエネルギー状態(周囲に過敏や敏感になる)」を回避するには、日頃から「プラス志向の

エネルギー状態(自分に熱中や集中する)」を意識した環境を整える

注意すべき点は、自分で「周囲に過敏や敏感になる」状態に気づくこと

長年、「マイナス志向のエネルギー状態(周囲に過敏や敏感になる)」が続いた人は、「マイナス志向のイ

メージ状態(猜疑心や警戒心が強い)」であるため、無自覚に「マイナス志向のエネルギー状態(周囲に過

敏や敏感になる)」ことが多い

この自覚を持つことで、日頃の物事に対して「過敏や敏感」に考えていないか確認すると良い

ちょっとした事に、「準備してないから次回にする」とか、「手順を確認しないとやれない」とかは、明ら

かに過敏な反応なので、ちょっとした事なら「考えないで行動に移す」くらいを目標にすると良い

あと、「時間があると調べすぎる人」も気を付けたほうが良い

「プラス志向のエネルギー状態(自分に熱中や集中する)」を意識した環境とは、自分の好きな趣味や仕事

がある人は、それに没頭することが環境づくりになる。それ以外だと、スポーツ・ヨガなどで技術を極

めることで「体の制御」に熱中する、座禅・瞑想などで「頭の制御」に集中するとか

ただ、急いで「プラス志向のエネルギー状態」にすることは難しいので、最初は「マイナス志向のエネル

ギー状態」に気づいて悪い思考を回避するだけでも、不安を想像する「思考の繰返し」も回避できるので、

その現状改善から始めても良い